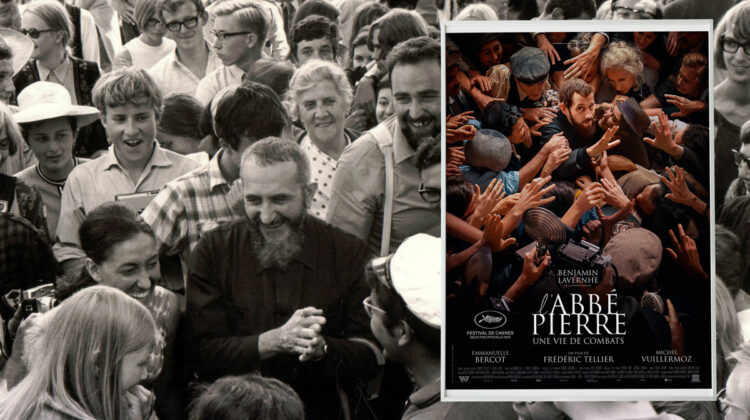

L’Abbé Pierre, une vie de combats

Analyse du film : L’Abbé Pierre, une vie de combats de Frédéric Teillier

Réalisation : Fréderic Tellier

Distribution: Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz

Nationalité : France Durée : 2h18 mn Genre : Drame

Date de sortie : 8 novembre 2023

Après Lambert Wilson dans Hiver 54, l’abbé Pierre (1989), c’est au tour de Benjamin Lavernhe de prêter ses traits au prêtre catholique dans le film L’Abbé Pierre : Une vie de Combat. Le film de 1989 se concentrait sur un épisode spécifique de la vie de l’ecclésiastique: l’hiver 54. Frédéric Tellier fait le choix de couvrir toute la vie d’Henri Grouès (de son vrai nom), de sa jeunesse à sa mort en 2007, en montrant ses erreurs, le fil rouge de son amitié avec sa collaboratrice au quotidien, Lucie Coutaz, son éloquence oratoire, son engagement politique…

« J’ai passé ma vie à combattre la faim, le froid, la misère, la solitude. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider les autres. Est-ce-que ça a suffi? Est-ce-que j’ai réussi à changer les choses? Est-ce-que je laisse derrière moi un monde meilleur? » C’est par ces propos que s’ouvre le long-métrage de Frédéric Tellier, retraçant 60 ans de la vie de l’Abbé Pierre.

Né dans une famille bourgeoise, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère, les inégalités et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi : l’abbé Pierre.

Comment filmer la sainteté? Il existe en fait deux manières : la manière incarnée, intériorisée et dépouillée, celle choisie par Bresson (Le Journal d’un curé campagne), Pialat (Sous le soleil de Satan), Cavalier (Thérèse), où l’âme jaillit d’une introspection douloureuse et d’une discrète résonance avec les actes ; l’autre manière consiste à envisager la personne en tant qu’être humain faillible, à la filmer comme un personnage public. C’est l’option de Frédéric Tellier : l’Abbé Pierre est surtout considéré comme un être médiatique, avant d’être un être qui pense et souffre.

L’abbé Pierre, une vie de combats retrace ses luttes, de sa mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale à ses actes de résistance, en passant par son engagement pour les sans-abri ou encore la fondation d’Emmaüs. Le metteur en scène ne dresse pourtant pas un portrait hagiographique du prêtre. «Je voulais raconter l’homme qui se cachait derrière le mythe sans enjoliver la réalité ni cacher les polémiques», avait dit dans pendant le tournage du film. Frédéric Tellier filme l’abbé Pierre à hauteur d’homme et parvient à en brosser un portrait fort et complexe. Sans chercher à gommer les aspérités d’un parcours, le cinéaste choisit de mettre en scène doutes et fragilités d’un homme qui resta, de 1989 à 2003, au firmament des personnalités préférées des français. L’Abbé Pierre se laissa guider par un seul message, celui de l’Evangile, affirmant à maintes reprises qu’il fallait croire au partage et à l’amour pour bâtir une société plus humaine. La plupart des déclarations de l’Abbé Pierre n’ont rien perdu de leur actualité : « La fraternité ne connaît pas de repos ».

« Je voulais être un saint. Je n’en suis pas capable ». Henry Grouès pleure quand il est écarté en 1939 du couvent des Capucins à Crest où il a passé sept années car il n’est pas assez solide physiquement pour y endurer le quotidien. Puis c’est la guerre où il commande un détachement de soldats français dans la Maurienne, avec d’abord la peur (surtout de devoir tuer), les doutes, la faiblesse… Un conflit qu’il traversera ensuite dans la résistance, aidant des juifs à passer clandestinement la frontière, en guérilla contre les Allemands, en face-à-face avec de lourdes décisions (faire fusiller un traître, donner du cyanure à des torturés) et avec la noirceur du monde. C’est là qu’il change d’identité, devenant l’abbé Pierre et il rencontra Lucie Coutaz (à laquelle Frédéric Tellier rend un bel hommage) qui deviendra sa secrétaire de la seconde guerre mondiale jusqu’à ce qu’elle ne décède en 1982. Elle fut la co-fondatrice du mouvement Emmaüs et a contribué à son développement. Sans elle, sans différents intervenants comme certains compagnons d’Emmaüs, l’abbé Pierre n’aurait sûrement pas pu réaliser tout ce qu’il a entrepris et il était le premier à le reconnaître.

Avec l’ abbé Pierre, le mot combat se décline au pluriel dans ce film, comme dans la vie d’Henri Grouès : combat contre le nazisme, contre la pauvreté, contre l’injustice, mais aussi parfois contre soi-même : contre sa faiblesse de constitution qui le fait échouer dans la vie contemplative des Capucins, contre ses défaillances et contre la tentation de juger, de condamner des hommes et des femmes rejetés ou qui paraissaient perdus à jamais pour la société.

Le scénario survole très habilement 70 ans, entrecoupant les séquences de fiction, d’archives télévisuelles ou de coupures de journaux, et utilisant en voix-off certains écrits de l’abbé Pierre. L’abondance des discours du personnage principal est même parfois traitée en split screen. Le long-métrage de Frédéric Tellier, s’il semble être d’une grande honnêteté, n’évite pas quelques écueils ou maladresses. L’Abbé Pierre, une vie de combats reste avant tout un beau film qui évite tous les pièges de l’hagiographie pour nous livrer le portrait d’un homme déterminé à mener des combats qui le grandissent, le transcendent. Des scènes très fortes et une richesse thématique font de cette œuvre à la fois un précieux témoignage et une source de questionnement sur nous-mêmes. La mise en scène, à la fois efficace et sobre, restitue bien l’intensité des situations, l’urgence des enjeux et la cruauté d’un monde et des différentes époques. L’Abbé Pierre, une vie de combats s’affirme comme un beau moment de cinéma, mais aussi un travail de mémoire essentiel et une réflexion sur ce que sont l’engagement et le dévouement. Le film offre au grand public une instructive synthèse très vaste en relayant ce message qui résonne encore aujourd’hui : « refuser ce monde où le plus grand nombre souffre, se mobiliser contre l’injustice », œuvrer en faveur de « l’insurrection de la liberté, de la justice, sinon ce sera l’insurrection de la colère. »

Philippe Cabrol