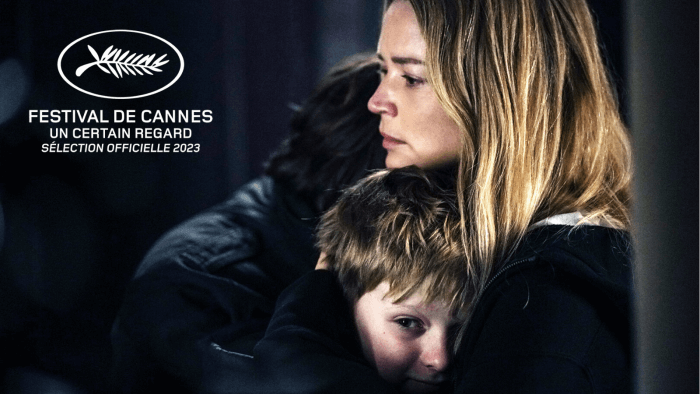

Rien à perdre

Analyse du film : Rien à perdre

Nationalité : France

Genre : Drame

Durée : 1h52

Date de sortie : 22 novembre 2023 ; Réalisatrice : Delphine Deloget

Acteurs principaux : Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter

Les films à forte connotation sociale ne sont pas l’apanage du Royaume-Uni et de Ken Loach, la France et autres pays ayant aussi ses auteurs profondément ancrés dans ce type de cinéma. On pense bien sûr à Stéphane Brizé aux frères Dardenne. Mais le cinéma social, ce n’est pas que les conflits au travail ou la misère sociale. Un sous-genre dans ce cinéma, plus rare mais passionnant, est celui qui traite de l’«ogre administratif», de ses errances, de ses dysfonctionnements et de sa folie destructrice parfois.

Rien à perdre est le récit d’une mère qui se bat pour récupérer son fils placé à l’Aide Sociale à l’Enfance et succombe au broyage du pouvoir judiciaire. C’est une première œuvre sincère et courageuse.

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Ensemble, ils forment une famille soudée. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement et sa mère au travail. Un signalement est fait et Sofiane est placé en foyer. Armée d’une avocate, de ses frères et de l’amour de ses enfants, Sylvie est confiante, persuadée d’être plus forte que la machine administrative et judiciaire

À travers l’histoire de Sylvie vivant à Brest avec ses deux enfants Jean-Jacques et Sofiane la réalisatrice Delphine Deloget interroge les notions de famille et des responsabilités de chacun au sein de celle-ci. Dans Rien à Perde, Sofiane, le plus jeune des deux garçons, se brûle en essayant de faire des frites un soir où sa mère travaille dans la boîte de nuit où elle est serveuse. Inquiets quant à l’intégrité physique de l’enfant au sein d’une famille où ils jugent un manque de surveillance, les services sociaux décident de placer l’enfant en foyer le temps d’enquêter.

Delphine Deloget nous présente, de manière factuelle, implacable et vive, l’enfer que peut devenir la machine administrative française à partir d’un simple incident. La démonstration est à la fois pleine de finesse mais aussi magistrale et puissante. Pour cela, elle s’est adjoint les services d’une des meilleures actrices de sa génération qui ne déçoit pas, encore une fois.

La force du film est de ne pas prendre parti et de ne juger aucun de ses personnages. Nous ne sommes ni amenés à embrasser les arguments des travailleurs sociaux, accusant la mère d’un manque total de vigilance et d’encadrement dans l’éducation de ses enfants, ni ceux de la mère, persuadée d’être la victime d’une erreur judiciaire. La réalisatrice ne diabolise pas les services sociaux, montrant qu’ils font juste leur travail mais qu’en l’absence de certaines données le jugement peut être biaisé. A travers ce film, nous voyons le travail complexe de celles et ceux qui travaillent dans ce domaine, sans jugement. Mais nous pointons du doigt , avec ce cas réaliste et édifiant, le côté parfois déconnecté des dits services. Cependant nous avons tendance à prendre parti pour Sylvie, légèrement bohème et inconséquente mais aimante, dont les circonstances atténuantes ne sont aucunement prises en compte par les services sociaux. Mais cela n’est en aucun cas forcé par un quelconque artifice de mise en scène et vient assez naturellement par la subtilité du jeu des acteurs.

Faire que ce point de départ, un accident de cuisine, ait un effet boule de neige s’amplifiant tout au long du film témoigne d’une véritable réussite dans la constitution du rythme du film. La cinéaste y imprègne un dynamisme inattendu pour un drame social et, de la même manière qu’a pu le faire l’excellent Jusqu’à la Garde (2017), transforme son film en une sorte de thriller, de course contre la montre où rien n’importe plus pour la mère que la sécurité et l’amour qu’elle porte à son enfant.

Philippe Cabrol